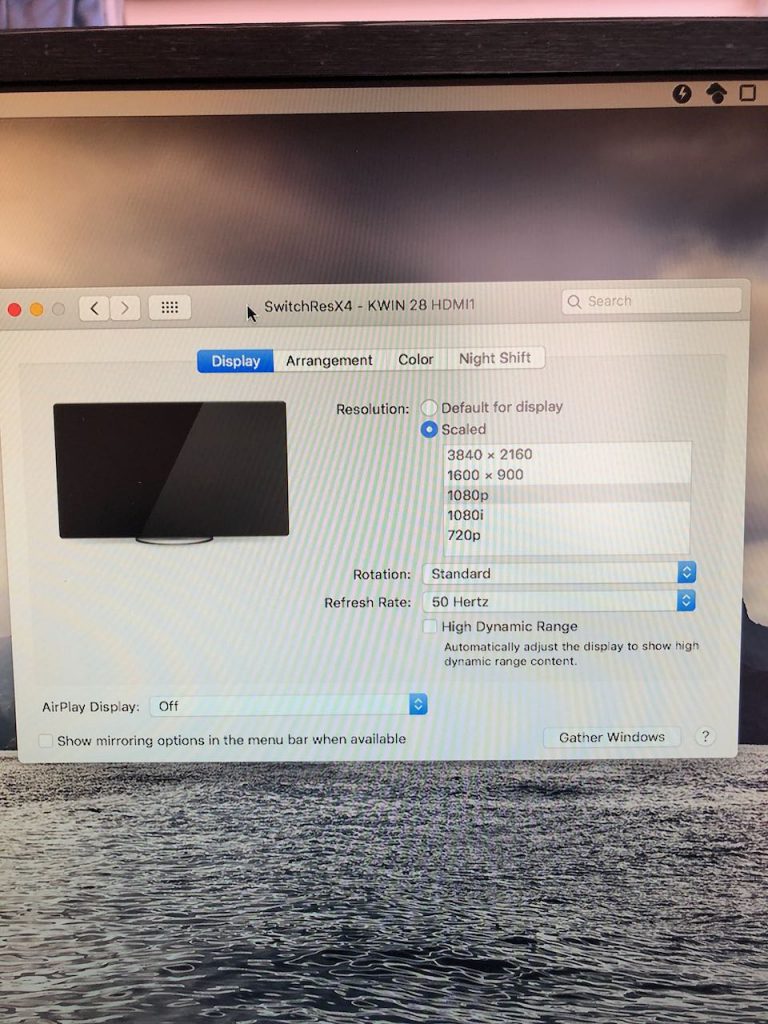

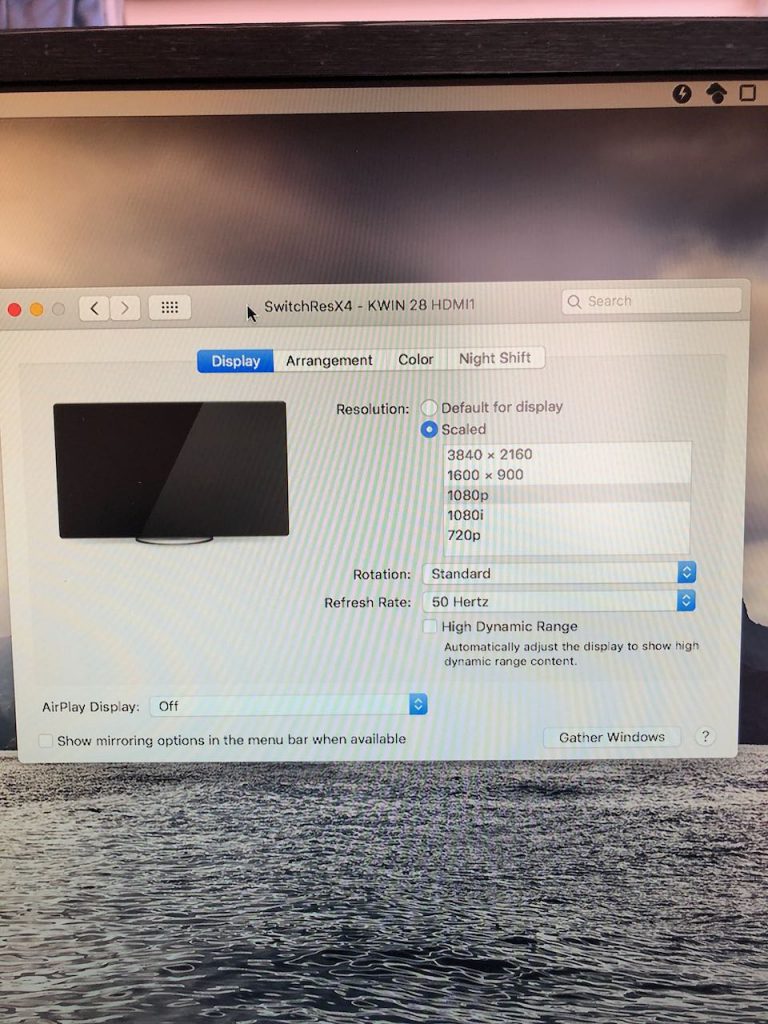

HDMIケーブルでつなぐ(HDMIとUSB-Cの変換プラグ使用)と,下記画像のようになります。解像度の一覧がリストで出ます。この状態だと3840の下の解像度がFullHDで,4Kのありがたみなし。しかもなんか文字がもやっとして見えます。3840はきれいですけど字が小さい。

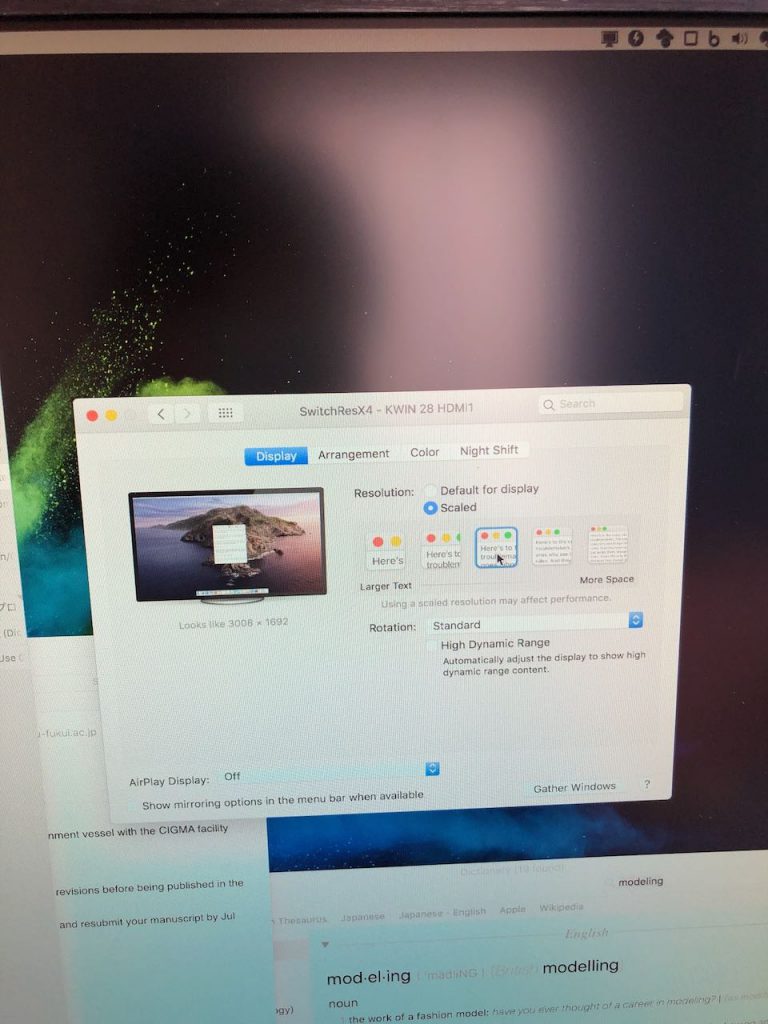

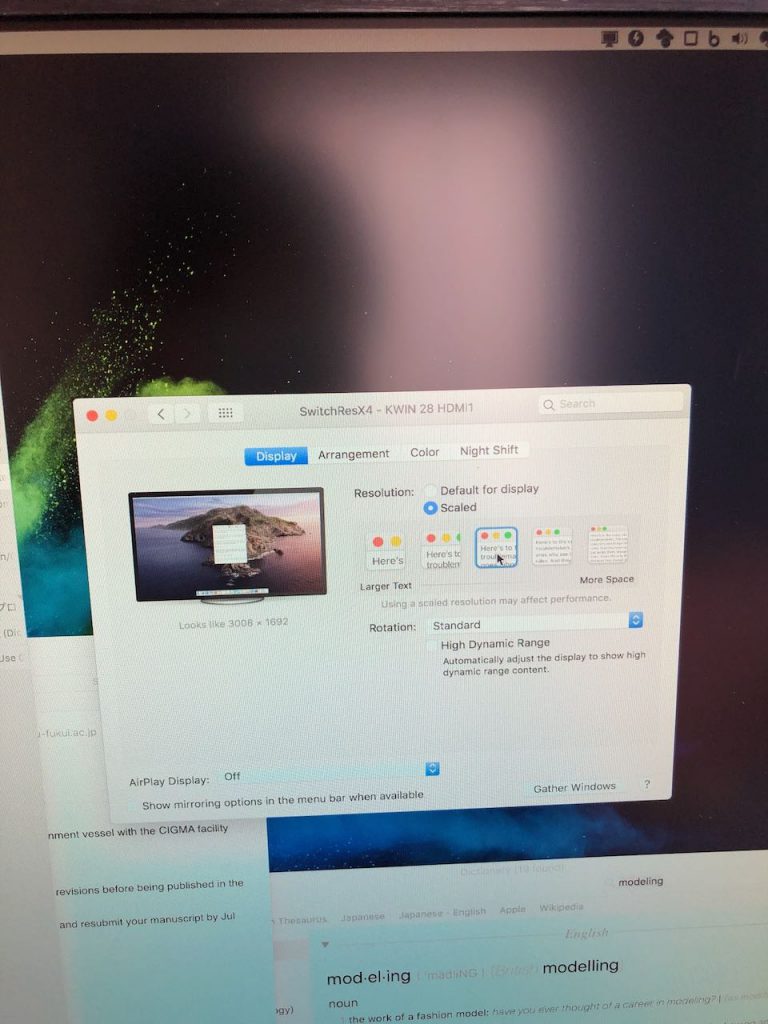

文字もくっきり見えます。デフォルトの解像度は3008×1602になりました。その下は2560×1440も選べます。27インチiMacのデフォルトの解像度と同じです。

大学の後輩がPCを自作したいというので大須へ行って来ました.CPU,マザボ,メモリ,PCケース,電源,HDD,SSDと一式揃えてるうちに自分も欲しくなってSSD買ってしまいました.

買ったのはIntel SSDの330シリーズ240GB.前かったPhotoFastのSSDが128GBで,手狭になってきたので,大きい容量のが欲しかったので,でかいのにしました.スペックとしては 容量240GB,read 500MB/s,write 450MB/s 速い!でかい!これで1.6万円!!安い!!

ちなみに2年前に買ったSSDは

G-monster v3,容量128GB,Read 230MB/s,Write 160MB/s,26000円.

当時としては速いと思ってましたが,2年の月日はSSDを進化させていました.容量が倍増,速度も倍増して,値段は半減.すげー!!

体感性能としてはというと,意外に変わった感じがしないです.やったのがMountain Lionのインストールとかだけなので,ディスクの速さよりもネットの接続速度とCPUの性能がボトルネックになっているような感じです.容量が倍増しただけでもありがたいですが.

SSDの箱.信頼のIntel

新しいSSD.横に支持用のネジがついてます.前のSSDから移行.トルクスレンチが必要です.

今までついてたSSD

MacBook裏の天板をとったとこ.ネジをとればいけます.右下部分がSSDの場所.

SSD装着!

iPad2でたら買う気満々だったんですが,3・11のことがあったり,計算パワーがあるマシンが個人用に欲しくなったりとで,iMacがほしくなりました.それでいろいろ調べたので.メモ書き程度に残しときたいことを書きます.個人用メモレベルなので,気になったら自分でフォローしてください.

・新しいiMacが5月3日に発表されるかも.

iMacがほしいので,一番気になる噂.何回かみたので,なんかあると期待.

「次期 iMac が来週発表のうわさ、”Sandy Bridge”にThunderbolt搭載?」

・Core i5とi7はハイパースレッディングが使える,使えないの違いがある.

iMacの27インチモデルで,Core i5とi7の選択肢があるので,何がちがうのか調べてみました.i7はハイパースレッディングが使えて,スレッドが倍使えました.iMacで選べるi7もハイパースレッディング対応でした.

「iMacスペック」

・Pentium4以降のIntelのCPUだと,Atom以外は64ビットに対応している.

これが最近一番おどろいたこと.Mac上の仮想環境に64ビットLinuxをインストールしたくて,CPUはどれでないといけないのか調べたら,今出てるMacならどれでも動くことが判明.知ってる人には常識なんでしょうけど,全く知りませんでした.わざわざCore2Duo搭載MacBookに32ビットCentOSを入れてた苦労は・・・.

ホントに64ビットLinuxがMacBookで動くかやってみたら,あっさりできました.仮想環境にはフリーで使えるVirtualBoxを使いました.64ビットLinuxでコンパイルしたプログラムも動きました.

時代は64ビットにいつのまにかなってたんですね.

・27インチiMacは外部ディスプレイとして使えるらしい.

「27 インチ iMac を外部ディスプレイとして使う」Appleのページにかいてあるので,出来ると思います.ただ,Macは起動してないいけないらしいので,iMacのOSが起動しないような壊れたかたをしたら,外部ディスプレイとしては使えない?これって別にディスプレイもってないとそれなりに不便かも.

Snow Leopardの後継OSのLionも今年の夏出そうなので,iMacは先立つものが手に入ってから,またじっくり考えます.

Macに入っている写真管理ソフトiPhoto.今のiPhotoだと,顔認識機能で写真ごとに誰が写ってるか決められます.個人写真が設定できるので,「誰々さんの写真が見たい」ってときに便利です.

ただ,名前を漢字で入力すると,中国語読み順に並んでるのか,50音順に並びません.そのままだと高橋さんが渡辺さんを差し置いて一番最後に来たりします.これをなんとかできないかと,前から思ってました.

解決策として,全部ひらがなでいれるってのもあるんですが,恩師の名前をひらがなでいれるのも,ちょっといやです.

そこでひらめいたのが,「ひらがな頭文字+漢字の氏名」で入力するです.

田中さんなら「た 田中ほんちゃらさん」てな感じです.別に1文字目はひらがなじゃなくても,アルファベットでもいいと思います.ひらがなよりはアルファベットのほうが,見た目はすっきりした感じになりますが,ひらがなで名前を入れてる人も入力しなおすことになるので,やめました.

要はGmailのラベルに「!」「*」「%」を使って,ラベルの表示順序を設定するハックと同じことです.Evernoteのノートブックもこれと同じ要領で,日本語名ノートと英語名ノートがまざっていても,好きな順序で表示できるようになりました.

興味があったらやってみてください.

Leopardから実装されたバックアップシステムのTimeMachine。非常に便利で,頼り甲斐のある機能です。家用のMacBookでもTimeMachineを使おうと思って今日外付けのディスクを買いに行きました。

家で使うノートパソコンに有線してバックアップするのは面倒なので,ネットワーク経由でバックアップのできるNASを買いました。TimeMachine対応とパッケージに書いてあるBuffaloのNASを買いました。エイデンで17000円でした。Amazonのほうが安いです。

順調です。

順調です。

満足しています。

満足しています。

やっぱNASは楽。

やっぱNASは楽。

抜群のコストパフォーマンス

抜群のコストパフォーマンス

想像以上に便利!

想像以上に便利!

TimeMachineの設定にはコンピュータ名とMacアドレスを入力すると使えます。なんですが,TimeMachineに割り当てるディスクの容量の設定ができません。このままだとTimeMachineにディスクの限界(1TB)までバックアップされてしまいます。TimeMachine用の領域のサイズを決めるために,一般的なNASでもTimeMachineのバックアップを実効するための方法を使いました。けっこうてこずったので書いときます。

主に参考にさせてもらったのは下の記事です。

「TimeCapsuleじゃないNASを使って、TimeMachineを使ってみる」

「Macをバックアップする「TimeMachine」をNASで行う方法」

「[LinkStation LS-CH1.0TL] Time Machineを設定してみる」

「 TimeMachineをSambaで実現」

いろいろハマリどころがあります。コンピュータ名には空白や記号は使わないとか,無線LANで接続していても有線のEthernetのMacアドレスを入力するとか。上の記事でも紹介されています。

手順としては,ディスクユーティリティを起動して,ファイルー新規ー空のディスクイメージを選択。

名前は「Macのコンピュータ名.local_Macアドレスからコロンを抜いた数字」

コンピュータ名はシステム環境設定ー共有の一番上で分かります。Macアドレスは,このMacについてー詳しい情報ーネットワークーEthernet,で有線LANのMacアドレスを調べます。無線でしか接続しない場合でも有線のMacアドレスを使います。

保存先はローカルのどこでもいいです。

サイズは適当でいいです。100MBにして後から変更しました。

フォーマットはMacOS拡張(ジャーナリング)

暗号化なし

サイズは適当でいいです。後から変更します。

パーティションは単一パーテーション・GUIDパーテーションマップにしました。

イメージフォーマットはスパースバンドル・ディスクイメージです。

これで「コンピュータ名.local_xxxxxxxx.sparsebundle」(xxxxxxにはMacアドレスの英数字が入ります)というファイルができます。このファイルをNASにつくったTimeMachine用のディレクトリにアップロードします。

100MBでは容量が足りないのでサイズを変更します。アップロードしたファイルをディスクユーティリティでマウントします。マウントしたら,一旦「取り出す」を押して,アンマウントします。これで「イメージサイズの変更」ができるようになります。サイズはバックアップしたいディスクよりも大きな数字にします。128GBのSSDをバックアップするのに,200GB割り当てるようにしました。

イメージサイズを変更しても,ディスクイメージの容量は増えるんですが,なぜかパーティションの容量が増えませんでした。そこで,まず「イメージのサイズだけを変更」から容量を変更しました。次に「パーティション」をクリックして,イメージ内のパーティションの容量を変更しました。一旦パーティションを削除して,新しいパーティションを作りなおしました。「パーティション」から容量を変更するとフォーマットまでするので若干時間がかかりますが,200GBで10分くらいでできました。これでイメージとパーティション両方の容量を変更できます。

後はTimeMachineのディスクにNASのディレクトリを選択すると,バックアップが始まります。今せっせとバックアップを作成中です。0時半くらいにはじめて,まだ4.5GBくらいです。残り55GB。朝には終わってくれてることを祈ります。